|

|

| 用意する材料 |

| ① カブラ用の親針 |

③ カブラおもり |

|

④ まご針 |

② ちめ糸

3本撚りと12本撚り

太さの違う2種類使います |

⑤フロロ10号

⑥フロロ6号 |

|

|

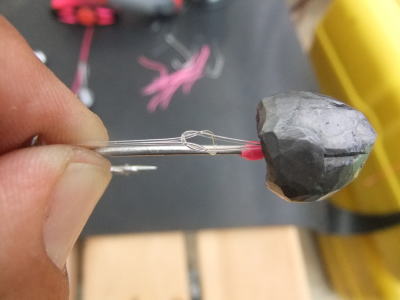

親針にはテンヤ用のものとカブラ用のものがあり

それぞれ、糸を結んだときの抜けどめの突起が

左のように針の曲がりに対して直角なもの(テンヤ用)

右のように曲がりと同じ方向(カブラ用)があります。

オモリをたたく時に影響しますので、必ずそれにあった

親針を用意しましょう。 |

|

まず、オモリの半分あたりまで割り込みを

のばします。広げるのには、ノミのようなものを

使うと簡単にできますが、あまり広げすぎると

親針を固定するときにやりにくくなります。

できれば、親針の2倍程度の広さに

広げておきたいです。

このとき、左右がキチンと対称になるように

割り込みを広げないと、バランスよく作れません。

新太郎カブラのように、最初から

割り込みが深く入っているものもあります。 |

|

|

孫針を結ぶための輪を作ります。

フロロの10号が張りがあってまっすぐになるので

最適です。

結び目は下の図のように結びます |

|

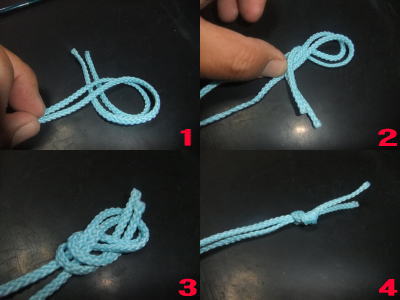

1、糸を下からまわし

2、上の輪の中に下から通します

3、 8の字ができます

4、 締めこんでできあがり |

|

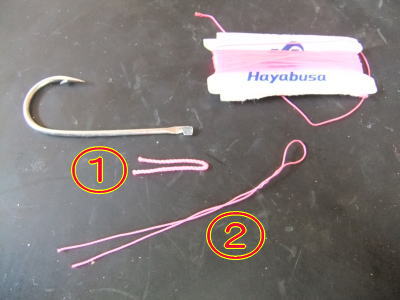

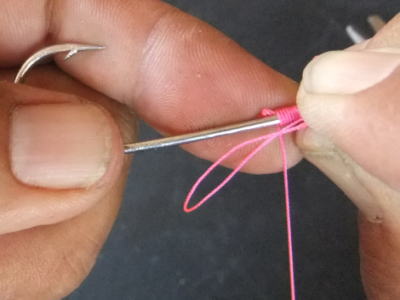

親針に12本撚りのちめ糸をしばります。

2つ折にしたちめ糸を3本撚りの糸でしめます。

① 12本撚りを二つ折り

② 3本撚りを2つ折、これは、あとで糸を

絞めるのに使います

|

|

親針に①の12本撚りの二つ折りと3本撚りを

位置を合わせてつかみます |

|

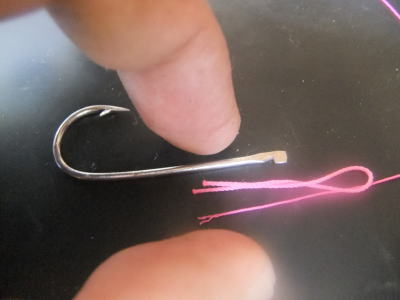

針のちもと(右のほうの段がついたところ)から

3本撚りを巻きつけていきます。 |

|

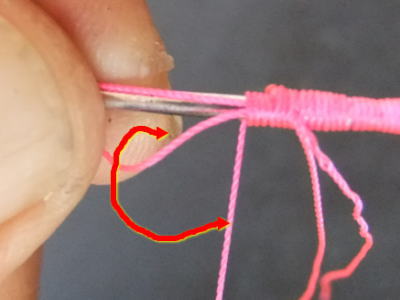

残り5巻きくらいを残して、②の3本撚りの2つ折の

ものをいっしょに巻き込んでいきます。 |

|

巻き込み終わったら、3本撚りの糸を切り、

2つ折の輪の中を通しておきます。 |

|

2つ折の3本撚りを引き抜きます。すると、巻きつけた

糸の下から3本撚りの糸が出てきます。

余った部分を切るとほつれることもなく

きれいにできます。

心配なら巻きつけた部分に

瞬間接着剤を少しつけてください。

|

|

出来上がりです。 |

|

|

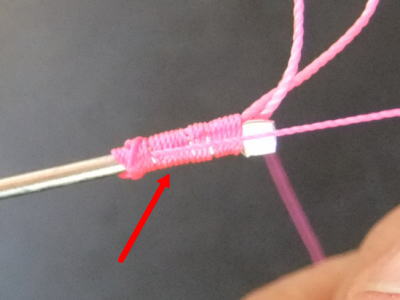

かぶらの割り込みに孫針用の輪を下に、その上に

親針を入れます |

|

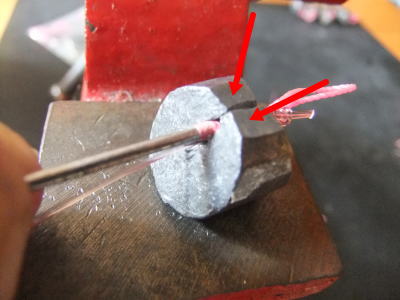

横からかぶらの親針に向かって少しづつ

たたき、つぶしていきます。

針が真上に向くように確認しながら

たたいていきます。 |

|

ある程度針が固定されたら今度は上の左右から

絞めこむようにたたきます。このときにあまり

強くたたかないよう。上が平らになりすぎます。 |

|

角をつぶすようにしながら、形を作っていきます。

後ろから見てハート型になるのが理想です。 |

|

カブラはつるしたときに8時の方向を向くくらいが

一番食いがいいです。

この角度を決めるのは

割り込みに針を入れる深さで決まってきます。

浅いほうが針は寝ます。(9時)

深いと立ちます。(6時) |

|

|

孫針を結びます。

|

|

孫針のダブルラインの結び方です。 |

|

|

できあがった輪をカブラの輪に通します。

|

|

エビのおおきさにかかわらず

孫針の糸がたるまずにきれいにつけられます。 |

|

完成形です。 |